自分の直感を信じて選んだ道。馬とともに歩んだ大学生活―未来の東大女子へ(5)

![]() 東大女子に聞く!

2025.10.29

東大女子に聞く!

2025.10.29

2022.08.31

![]() #農学部

#農学部

#東大女子

#東大女子

#学生インタビュー

#学生インタビュー

#農学部

#農学部

#東大女子

#東大女子

#学生インタビュー

#学生インタビュー

東大の女子学生は、どのような高校生活を送っていたのでしょうか。また、大学生活はどのように過ごしているのでしょうか。東大をめざしている受験生や高校生、とくに未来の東大女子のみなさんに、先輩たちからのメッセージをお届けいたします!

PROFILE

――高校生活で、どんなことが印象に残っていますか?

高校では受験勉強だけでなく、部活動や学校行事など、幅広い活動に積極的に取り組みました。オーケストラ部に所属して、日々の活動に打ち込んだり、高3の文化祭では、演劇の脚本づくりから演出まで担当したり、全力で取り組んだ時間は、今でも心に残る大切な思い出です。高2の9月からは、高校を休学して約1年間、アメリカのミシガン州にある公立高校に留学もしました。単位のことは気にせず、アメリカで充実した高校生活を過ごすことができて、私とってかけがえのない経験となりました。

――いつ頃から受験勉強を始めたのですか?

受験勉強に本腰を入れ始めたのは、帰国後の高3になってからです。授業が終わってから、自習室が閉まる夜7時まで勉強をしていました。受験勉強と学園祭などの活動を両立するために、時間の使い方を工夫して、メリハリのある生活を意識していました。

アメリカの高校ではミュージカルにも出演

アメリカの高校ではミュージカルにも出演

――高校時代、大学で学びたいことは決まっていましたか?

大学では「農業経済を学びたい」と思っていました。私は東京都出身ということもあって、都内の大学に行きたいと思っていたのですが、農学部がある大学はそれほど多くなくて、農学部のある大学のなかでも農業経済が学べる東大を志望するようになりました。

――農業経済を学びたいと思ったきっかけを教えてください。

アメリカ留学がきっかけです。留学先の高校のスクールカフェテリアには、大きなごみ箱がドン、ドンとたくさん置かれていて、全校生徒がランチを食べた後、その大きなごみ箱が食べ残しでいっぱいになっているのを目の当たりにして、非常に衝撃を受けました。私は留学するまで、日本の「もったいない」文化を当たり前と思っていたので、食べ物を残すことに強い抵抗感があったのです。そこから食品ロスに関心を持つようになり、大学では食料問題に取り組むために、「農学部で農業経済を学びたい」と考えるようになりました。

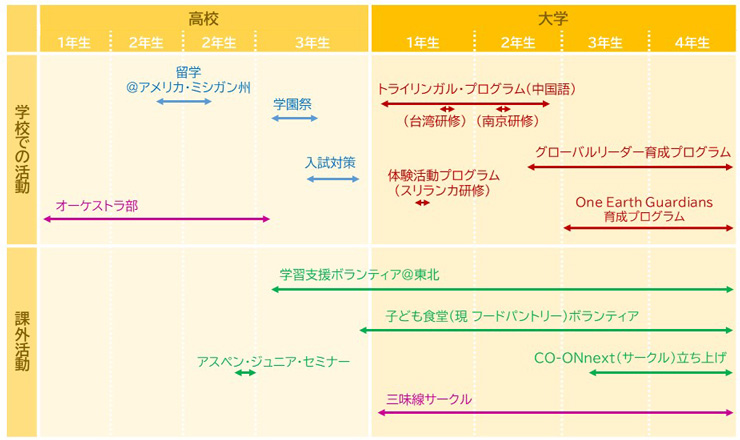

川瀬さんの高校生活&大学生活

川瀬さんの高校生活&大学生活

――大学では、どのような教育プログラムに参加されましたか?

「トライリンガル・プログラム」(TLP)という日本語、英語に加えて、もう一つの外国語の運用能力を鍛える教育プログラムに参加して、中国語を履修しました。中国語学習の一環として、台湾や南京に研修にも行き、現地での実践的な学びを深めることができました。そのほかにも、プログラムが全て英語で行われる「グローバルリーダー育成プログラム」(GLP-GEfIL)にも参加しました。また、農学部を含む、他学部の学生も対象とした「One Earth Guardians育成プログラム」にも第3期生として参加しています。これは、地球環境に関心を持つ多様な分野の学生が集まって、専門を越えて100年後の地球について考えるというとても革新的なプログラムです。東大はこのように教育プログラムが充実していて、とても恵まれた環境だと感じています。

――大学以外でもなにか活動をしていますか?

大学に入る直前くらいから、地元の子ども食堂(現 フードパントリー)でボランティアをしています。細く長く関わる中で、日本の食の実態について、その一面が見えてきているような気がします。卒論でも、このフードパントリーについて書きました。

――大学では、女子学生が少ないと感じることはありますか?

私のクラスは38人中8名が女子で、理系としては結構多いほうだったと思います。女子の人数は限られていましたが、逆に女子同士は仲良くなりやすかったですし、クラスメートにも恵まれてラッキーでした。私は、男女比が1対1ぐらいの学生コミュニティーにも入っていたため、男女比の偏りを実感する機会は比較的少なかったかもしれません。高校が共学だったので、それと比べれば当然少ないですが、ほかの理系クラスと比較して「女子が多いんだな」と思った記憶があります。

――女子学生が少ない環境でも、違和感なく過ごせましたか?

私はそれほど感じてはいませんが、東大女子が贈るフリーペーパー『biscUiT』で東大女子比率について特集していたのを読んで、やっぱり多様性という点からみると、女子比率が少ないこと自体が多様性の喪失につながり、学生の学ぶ環境としても最適な状態ではないんじゃないかという指摘はもっともだなと感じました。社会全般で見ると、男女は1対1のはずなのに、それが大学や企業(特に管理職の男女比率)で大きく偏っているというのはいびつな状態だと思うので、解消されることが望ましいと思っています。

――高校生のときの活動や経験が、今につながっていますか?

高校のときも、大学に入ってからも、これまでいろいろと経験してきたことが、いまの活動につながっていることが本当に多いです。人とのご縁もつながっているので、これからも人とのつながりを大切にしながら、新しいことにも挑戦していきたいです。

――大学に入ってから、将来のビジョンは変わりましたか?

高校生のときに考えていた「食料問題に取り組みたい」という思いはほとんど変わっていませんが、東京大学での経験を通して、私の活動も視野もさらに広がっていると感じています。これからも、大学で得た学びを活かして、自分のビジョンに向かって一歩ずつ進んでいきたいです。

学部の枠を超えて、専門や学年を問わず集まる『One Earth Guardians育成プログラム(OEGs)』では、「地球は2つない」をキーワードに、100年後の地球を守るために私たちに何ができるのか、学術・実践・連携の多角的な視点から考える取り組みをしています。多様な専門性と高い意識を持つ学生や教員、先達が集まり、社会をより良くすることをめざしています。アプローチは違えど、共通の目標に向かって切磋琢磨できる、居心地の良いコミュニティです。