【開催レポート!】2024年度 第2回 学校推薦型選抜オンライン説明会―現役推薦生と交流しよう

![]() 学校推薦型選抜(推薦入試)

2024.12.27

学校推薦型選抜(推薦入試)

2024.12.27

2022.01.19

![]() #学校推薦型選抜(推薦入試)

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#説明会

#説明会

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#説明会

#説明会

【開催レポート!】2021年度 第3回 学校推薦型選抜オンライン説明会

東京大学高大接続研究開発センターは、11月13日に全国の中高生を対象に、2021年度第3回の学校推薦型選抜オンライン説明会を開催しました。当日の模様をダイジェストでレポートします。

TABLE OF CONTENTS

5月と7月に続き、今年度3回目となる本会。当日は全国から163名の高校生が参加しました。冒頭は、東京大学副学長で、入試改革を担当する武田洋幸先生のビデオメッセージからスタート。

武田先生 「学校推薦型選抜では、広く社会に関心があり、学びの意欲の高い人を募るため、高校での日々の生活や先生方の推薦の言葉を重視しています。コンクール入賞や海外留学といった経歴よりも、本学の学びで伸びる可能性が伝わってくるためです」

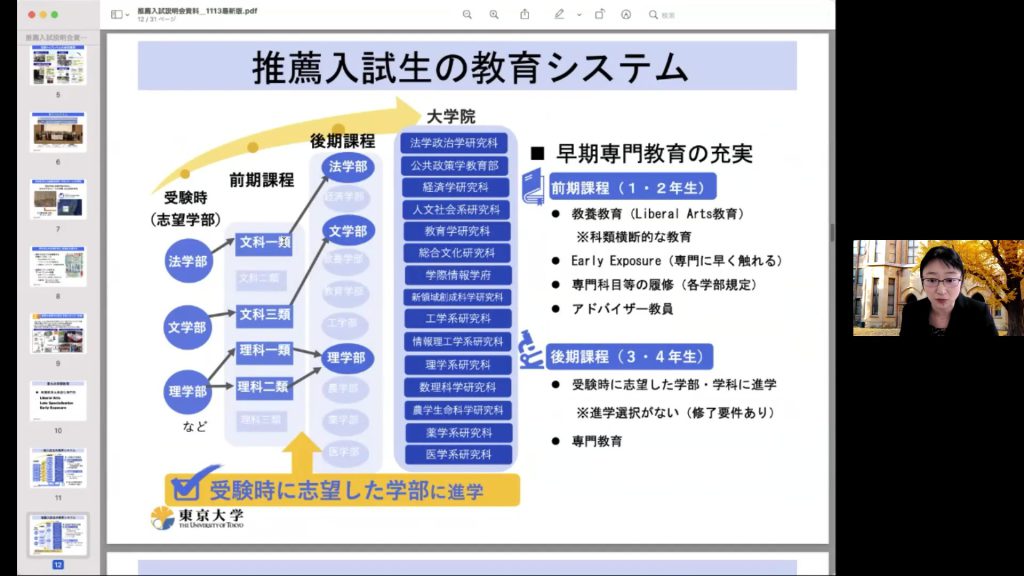

続いて、東京大学高大接続研究開発センターの植阪友理先生から、東大の特色と学校推薦型選抜の概要を解説しました。

植阪先生 「推薦生のみに用意されている「早期履修制度/早期聴講制度」や「アドバイザー教員制度」、世界や社会に開けた東大ならではの教育プログラムを活用することで、広く深い学びの体験が得られます」

さらに、東京大学で長年、入試制度の企画に携わってきた高橋和久先生から、学校推薦型選抜で入学することの意義についてアドバイス。単なる受験機会の拡大に留まらないことを強調しました。

高橋先生 「学校推薦型選抜では『こうすれば合格できる』といった、ハウツーは存在しません。高校生の段階で夢中になれる関心領域や研究テーマを見つけて、その追究の場として東大がベストだという人との出会いを期待しています。また、東大では、高校の科目からは想像できない学部や学科で関心のあるテーマを扱っている場合もあるので、よく調べながら学部選びをしてほしいと思います」

さて、ここからは3人の現役推薦生が発表した、東大をめざしたきっかけや入学後の生活をご紹介します。

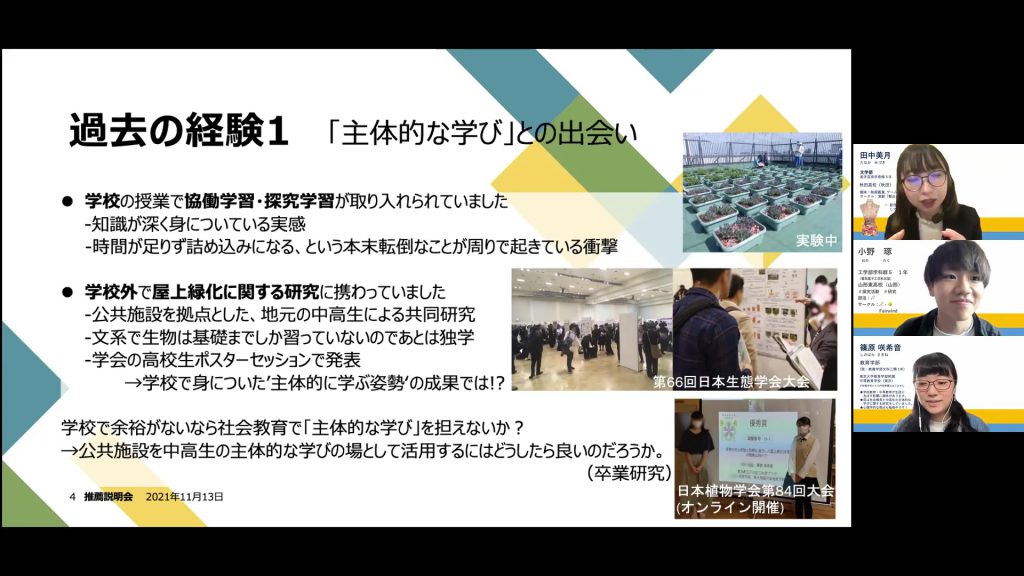

■篠原 咲希音さん(文科三類1年、教育学部進学予定)

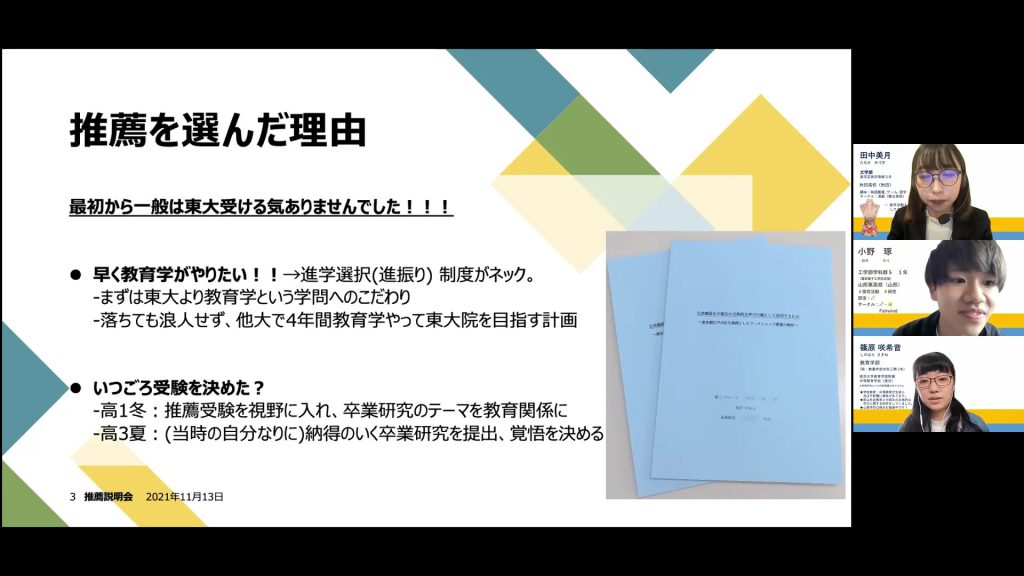

篠原さんの出身校は、協働学習や探究学習などアクティブラーニングが盛ん。生徒会活動に学外研究と充実した日々を経て、“学校の学び”を研究したいと教育学への思いを強く持つように。東大への一般選抜での入学は、頭にありませんでした。一般選抜の場合、後期から専門を学ぶ、レイト・スペシャライゼーションが採用されるからです。

篠原さん 「高校を卒業したら、少しでも早く教育学に触れたかった。もし学校推薦型選抜で入れなかったら、一般選抜は他の大学の教育学部を受けるつもりでいました」

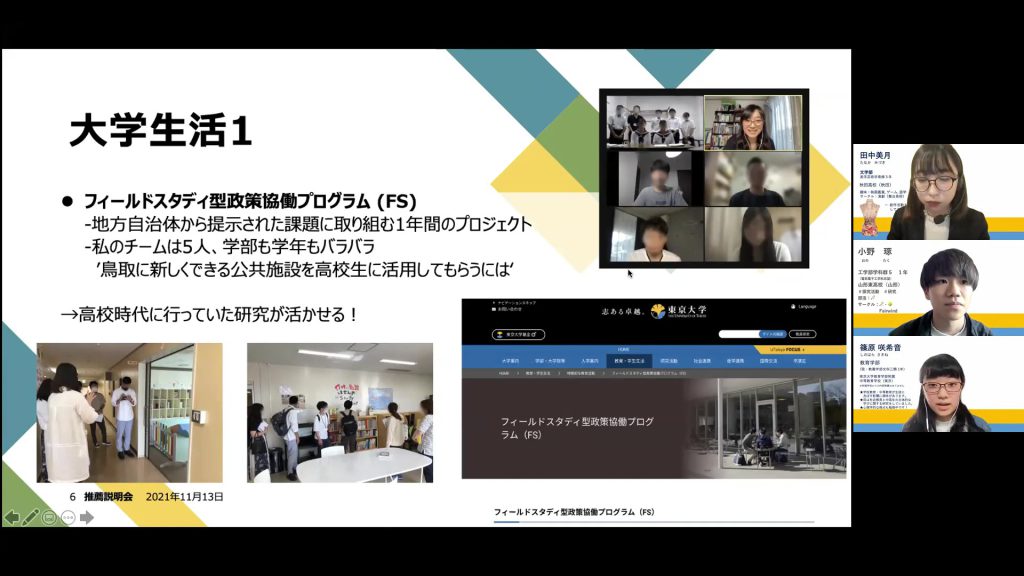

篠原さん 「東大は学部以外にも、学びの場が充実しているのが魅力的。フィールドスタディプログラムの課題は高校時の学外研究のテーマと共通する部分があり、当時の学びを活かせているのが嬉しいです」

入学後は授業やサークル活動のほかに、フィールドスタディ型政策協働プログラムにも参加。学部や学年を超えたチームで、地域課題に取り組んでいます。

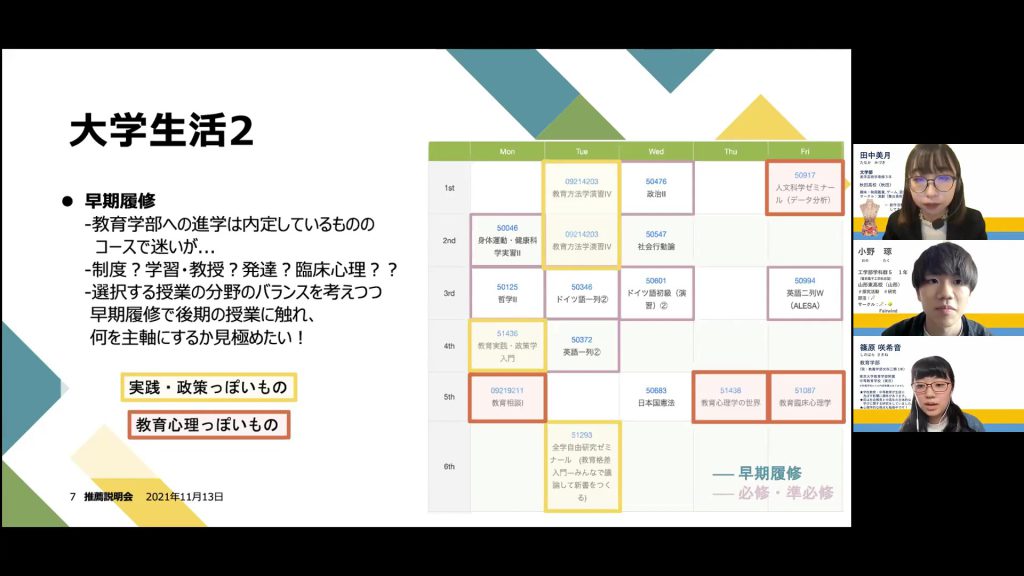

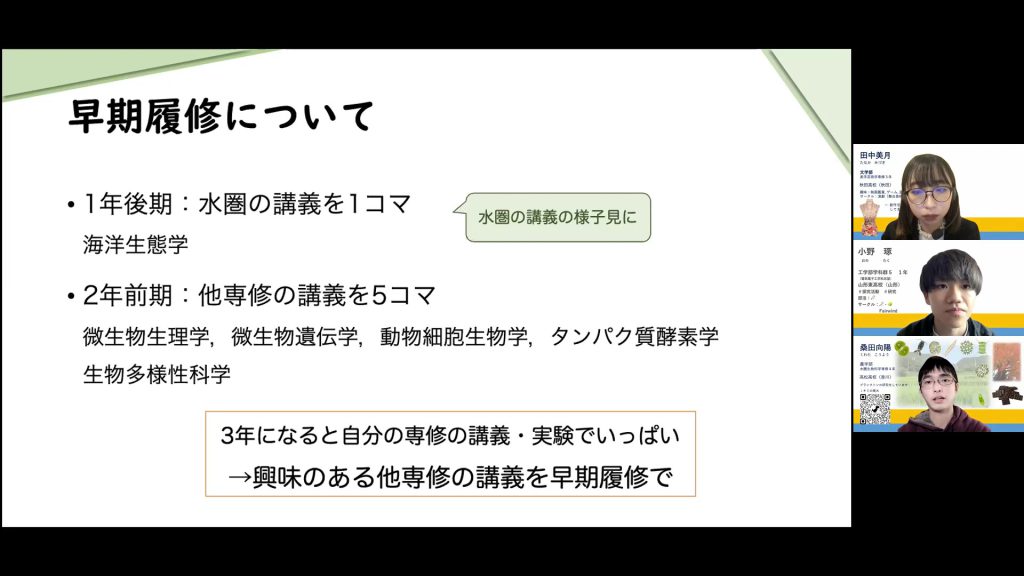

教育学部への進学は決まっているものの、コース選択はこれから。前期課程ではさっそく早期履修制度を利用し、教育学の幅の広さと奥深さを堪能している真っ最中だといいます。

■萩野聡子さん(文科三類2年、文学部進学予定)

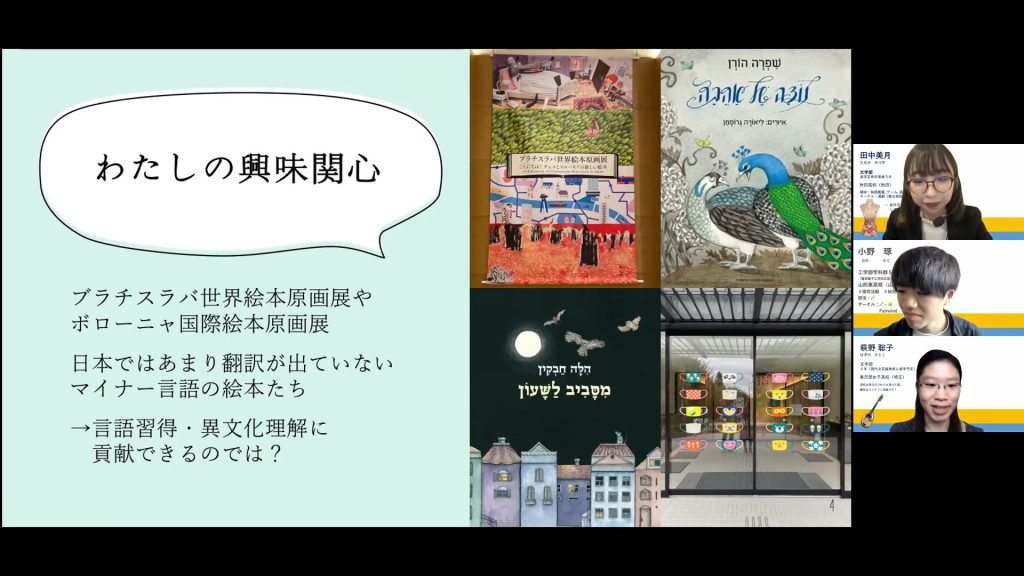

埼玉の公立高校で外国語科を卒業した萩野さん。幼い頃、両親と世界の絵本原画展を観に出かけ、原画の鮮やかな色と繊細な筆遣い、日常では見慣れない多様な言葉の世界にハートを掴まれます。絵本を翻訳できたならば、異文化理解にもつながるだろうと考え、翻訳に興味を持つようになりました。

萩野さん 「はじめはチャンスが増える程度に捉えていたのですが、学校推薦型選抜の準備を進めるうちにやりたいことが具体的になっていきました。もし推薦で受からなかったら、東大には自分の求める学びがないという意味なのだろうと、一般選抜では他大学に志望変更するつもりでした」

東大に入学後は、大好きな語学の授業を必修とは別に受講するほか、教職課程を履修したり、早期聴講制度でいち早く文学部の授業を体験したりと、関心の幅を広げています。

新型コロナウイルスの影響で授業はオンライン中心となる状況にあっても、複数のサークルや学生団体に加え、アルバイトもこなす毎日。「サークルやアルバイトもオンラインを使っていて、移動がない分、時間を有意義に使えているかもしれません」と話す萩野さんは、来春から本格的に翻訳を学ぶ予定です。

■桑田向陽さん(農学部4年)

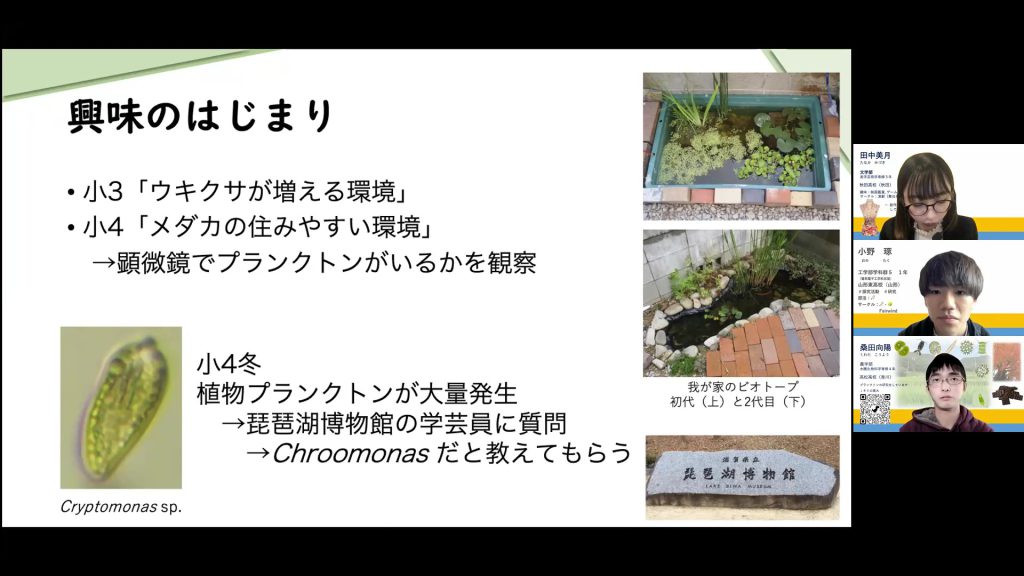

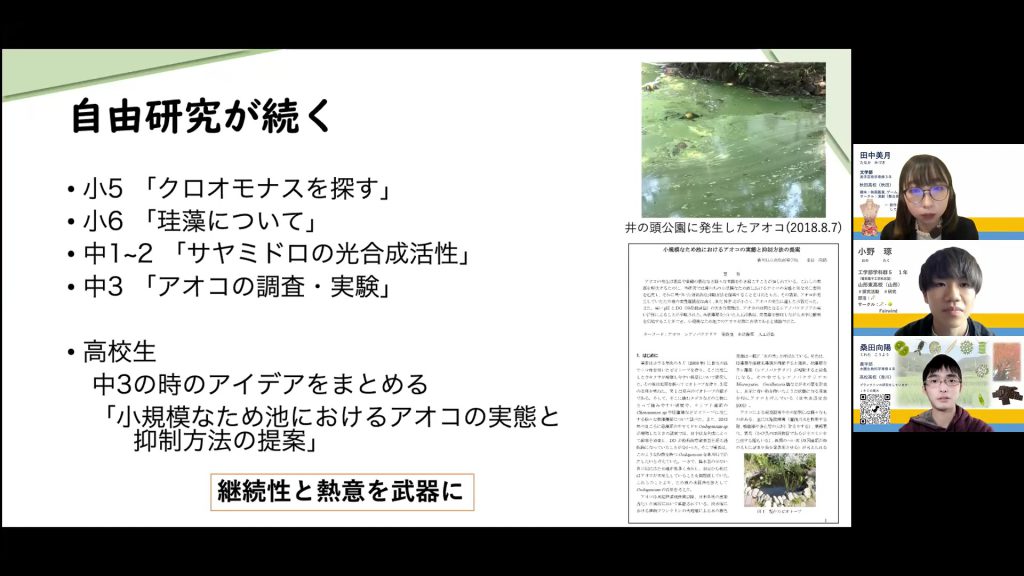

桑田さん 「小学生のとき実家の庭につくったビオトープに、緑色のプランクトンが大量発生したんです。それで博物館の学芸員に写真を添えて質問メールを送ったところ、『これはクロオモナスだね』って教えてくれたんです」

水圏生物学を専修し、植物プランクトンの同定や分類を専門とする桑田さん。出会いは小学4年生の頃という筋金入りです。

それから植物プランクトン研究ひとすじ。高校では総合的な学習の時間を使って、中3のときに体験した「アオコの大量発生」をベースにした研究をまとめます。この発表を聞いていた部活の顧問が、学校推薦型選抜を勧めてくれました。

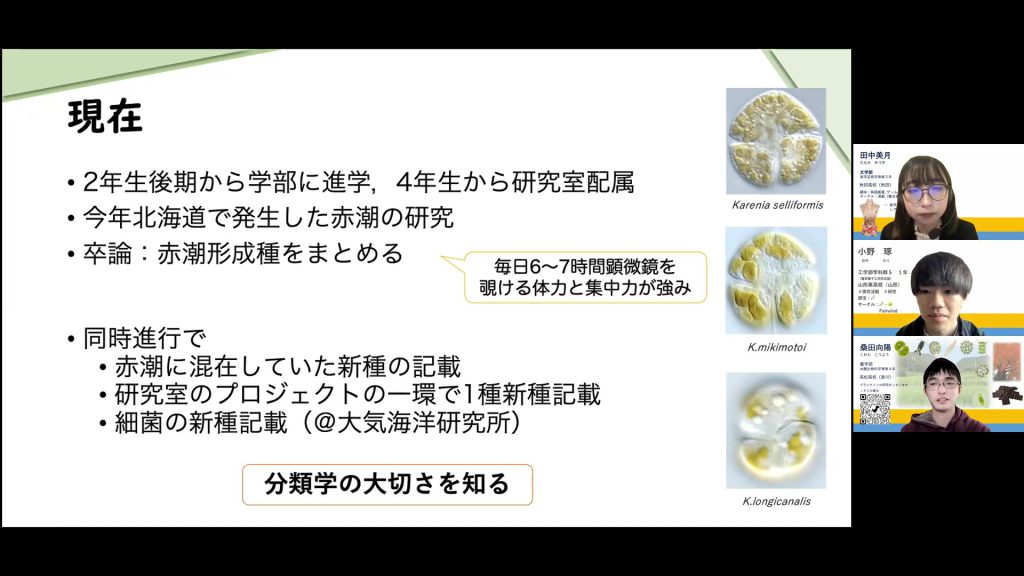

入学後は早期履修制度を使って、あえて他の専修の授業を取るように意識。3年になると、自分の専修で手いっぱいになるとわかっていたからです。そして今は、所属する研究室での赤潮の研究と並行して、柏キャンパスにある大気海洋研究所での新種の細菌の同定などにも関わるなど、充実した研究生活を送っています。

桑田さん 「新しく見つかったプランクトンや細菌の遺伝子などを調べ、系統や学名を決めていきます。赤潮の研究でも自分が撮影した写真を先生がまとめてくれて、研究機関に送ってくれたりネットニュースに掲載されたりと、社会貢献につながっていると感じます」

将来は研究を続けながら、子どもの頃に出会った博物館の学芸員のようになれたらと希望を語ってくれました。

推薦生三人の三様の出願動機と学生生活を聞けたところで、プログラムはグループトークへ。現役推薦生2名と高校生5、6人ほどの小さなグループに分かれて、東大での学びや過ごし方などを語り合い、学年や志望学部の垣根を超えた交流が行われました。ここではグループトーク中のやりとりの様子を、抜粋してご紹介します。

高校生A「大学での学びについて、はっきりとしたイメージがつかめていないのですが、高校での学びとくらべて、どこに違いを感じますか?」

高校生B「今日のような説明会のほかに、東大のリアルな情報はどこで入手できるのでしょう? 高校生のときに頼りにしていたものがあれば、教えてください」

高校生C「実は学業以外にも、サークルやアルバイトが気になっています。みなさんどのように両立しているのですか」

ほかにも学校推薦型選抜受験に対する家族や先生の理解など、高校生たちが抱える小さな不安にも、推薦生たちの親身なアドバイスが続きました。

ここで全体のプログラムはいったん終了。その後は希望する人を対象に、学科ごとのグループに分かれて質問や相談を受け付けました。推薦生が志望する学部や学科をどのように決めたのかなど、進路選びのヒントを得ようと積極的に質問する高校生の姿が印象的でした。

充実した学生生活を送る推薦生の姿に、たくさんの刺激を受けた高校生たち。自分が何に興味があるのかを考えたり、日々の過ごし方を振り返ったりするきっかけになったところで、盛況のまま閉会となりました。

【参考リンク:今後の説明会の開催日程など、学校推薦型選抜の各種情報はこちら】

東京大学ウェブサイト:https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_26.html