【開催レポート!】2024年度 第1回 学校推薦型選抜オンライン説明会―現役推薦生と交流しよう

![]() 学校推薦型選抜(推薦入試)

2024.09.03

学校推薦型選抜(推薦入試)

2024.09.03

2024.12.27

![]() #学校推薦型選抜(推薦入試)

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#説明会

#説明会

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#学校推薦型選抜(推薦入試)

#説明会

#説明会

【開催レポート!】2024年度 第2回 学校推薦型選抜オンライン説明会

東京大学では学部教育の総合的改革の一環として、学校推薦型選抜(以下、本選抜)を導入しています。制度開始より一貫して、特定の分野における卓越した能力やさまざまな学問領域に対する極めて強い関心・学ぶ意欲を持つ学生を募り、学生の多様性を促進して、学部教育を活性化することをめざしています。

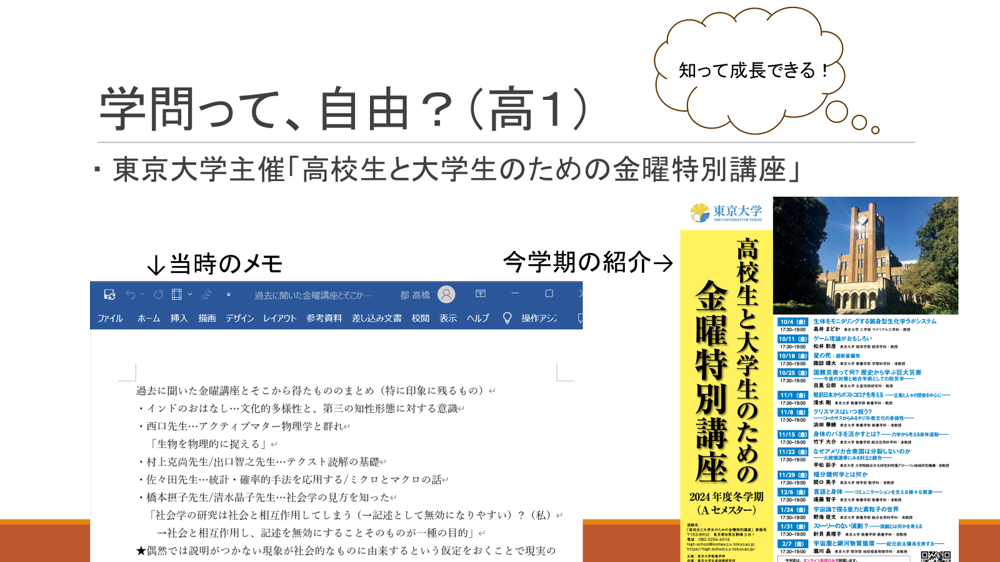

東京大学高大接続研究開発センターでは、今年度も全国の中高生を対象に、オンラインでの説明会を開催。本選抜のねらいや概要を伝えると同時に、本選抜で入学した現役学生(推薦生)との交流を通じ、制度に対する理解と興味を深めることが目的です。

今年度第2回目の開催となる11月16日の説明会は、後日の映像視聴も含めると381名のエントリーがありました。当日、彼らを温かく迎え入れるのは47名の現役推薦生です。推薦生の深い探究心や、充実した学生生活が伝わる模様をダイジェストでレポートします。

TABLE OF CONTENTS

・ 高校までの体験から「東大という環境がベストだ」という人を迎え入れる制度

・ なぜ推薦で東大に?三者三様の選択と学生生活

・ 推薦生や受験を検討する中高生との対話から受ける刺激の数々

冒頭の挨拶では、東京大学副学長で文学部教授の秋山聰先生による、ビデオメッセージを上映。本選抜の受験を検討している中高生に向けて、心のこもった言葉を述べました。

秋山先生「本選抜を担当する立場からまず伝えたいのは、この制度では各種の学術オリンピックやコンクールの入賞歴、留学経験といった、華々しい実績のある人だけを求めているわけではないことです。そもそもそうした表彰制度のない分野で、信念にしたがって精力的に活動している高校生もたくさんいるはずです。本選抜ではみなさんが所属する学校からの推薦の言葉を真摯に受け止めて、特性を見極めたうえでの判断をとても大切にしています。

そして、本選抜の最大の特徴は、体験活動の側面を持つことです。みなさんの日頃の活動や課題意識について、各分野の専門家である本学の教員に伝え、意見を聞き、質疑も行える貴重な機会といえます。本学の学生でも、一般選抜だと専門科目の教員と直接話すのは3年になってからというのも、珍しいことではありません。高校生の時点で取り組みをレビューできることは、選抜の合否によらず自身の糧となるはずです。ですから『敷居が高い』と敬遠せず、迷っているくらいならぜひ挑戦してほしいというのが私たちの願いです」

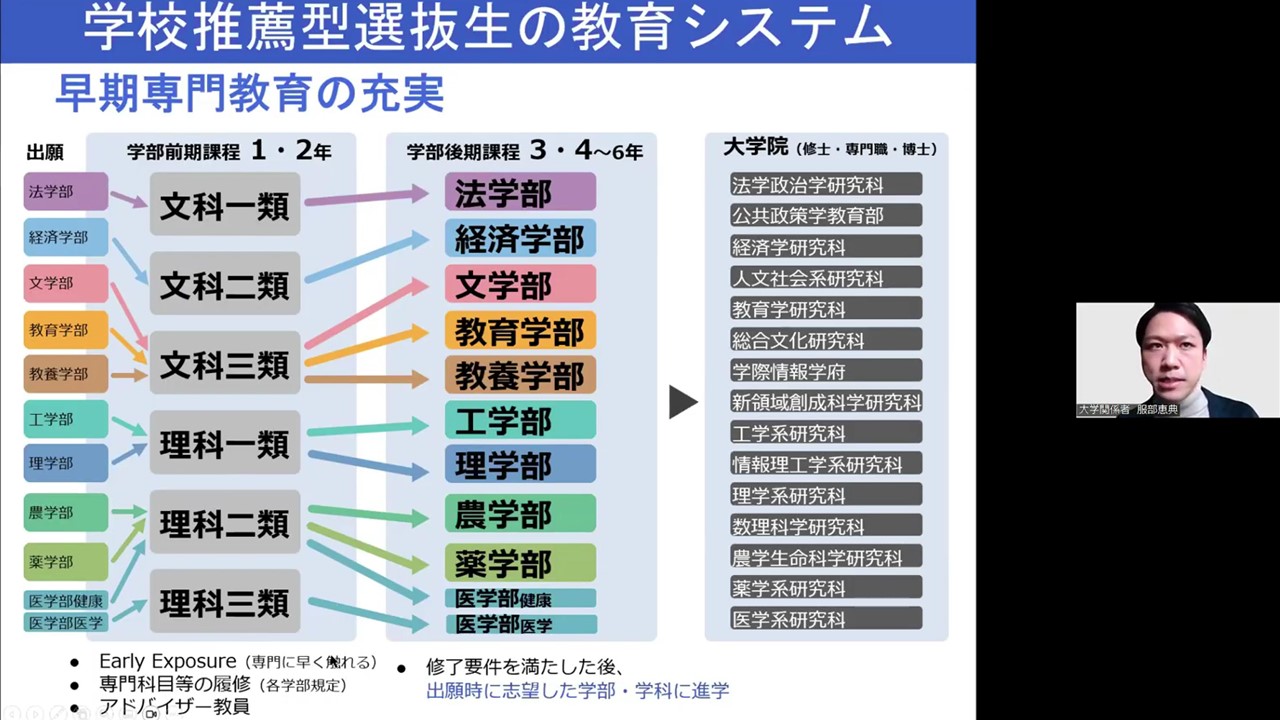

続いて、進行役を務める高大接続研究開発センター助教の服部恵典先生より、東大の特徴や本選抜について解説がありました。中でも重点が置かれたのは、本選抜で入学した場合の独自の学修のしくみです。

服部先生「一般選抜で入学した場合、1、2年次は、文理横断的に幅広く学ぶ「リベラルアーツ」の後に、学部を選ぶ進学選択があるのが東大の特徴のひとつです。一方、本選抜に、進学選択はありません。志望時に進学先の学部を決め、学部ごとの選抜を受けるのが、一般生との大きな違いといえます。学校推薦型選抜で入学の場合も、1、2年次は一般生と一緒に学びますが、アドバイザー教員のサポートや、学部によっては前期課程のうちから後期課程の授業を受けられる早期履修制度が用意されています。

また、東大では、ある学問分野について複数の学部で学べるケースが複数あり、それぞれアプローチが異なります。ミスマッチに気づくのが入学後にならないように、東大の公式サイトや研究室のページを見たり、学部の説明会に参加したり、関心のあるテーマを扱う学部や先生のことをよく調べましょう。大学でやりたいことが明確になれば、受験のモチベーションにもなるはずです」

ここで、高大接続研究開発センター特任教授の高橋和久先生が、次のようにアドバイスしました。

高橋先生「本選抜は、『東大にとっての理想の入試とは?』という議論から始まった制度です。一般選抜では、オールラウンドに学ぶ方が多い傾向がありますが、本選抜では、高校までの体験から何を学びたいのか、社会とどう関わりたいのかが明確で、そのために東大という環境がベストだという人を迎え入れたいと考えています。言い換えれば、東大が目標なのではなく、自己の明確なテーマを深めるのに最適な場所と考えた方に挑戦してほしい、受験対策ができない選抜ともいえます。今日は先輩たちの多様な個人的経験に触れて、本選抜について考える機会にしてほしいと思います」

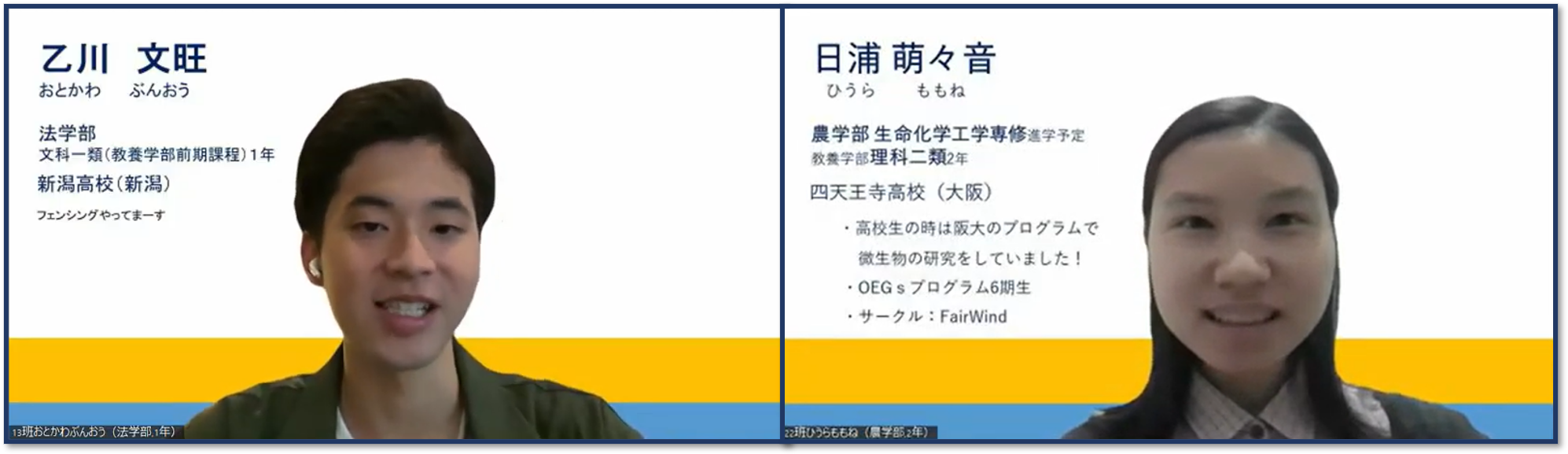

制度の全体像がつかめたところで、現役推薦生3名による話題提供に移ります。ここで進行も推薦生にバトンタッチ。日浦萌々音さん(理科二類2年、農学部進学予定)と乙川文旺さん(文科一類1年、法学部進学予定)が務めます。

まずは、小さな頃から生き物が大好きで、普遍生物学を学ぼうと東大の門を叩いた髙橋さんです。生物学に興味があって、学びに対する幅広い関心が、教養学部の統合自然科学科を選ぶ決め手となったそうです。

進路を決めるにあたり、教養学部の中でも生物学を扱う統合自然科学科と、科学哲学を扱う学際科学科の間で迷う時期もあったといいます。

東大で学び始めて気づいたのは、自身の得意と苦手がはっきりしていること。また、自ら手を伸ばすことで機会に恵まれることだといいます。早期履修制度で3、4年生や大学院生と一緒に学んだり、自身の専攻と異なる授業を受けてみたり、研究体験ゼミに参加したりなど、教養学部に身を置くことで、充実した時間を過ごされているそうです。

続いて、高校時代にインドネシアで、LGBTQ+(*)やジェンダー(*)平等を求める人々を保護する団体を立ち上げた森さんです。中学の頃にアフガニスタンの女性が、権利や言論の自由を訴えるだけでタリバン兵に発砲されている姿をニュースで見かけたことが、行動を起こすきっかけとなったそうです。

(*)LGBTQ+…恋愛や性愛に関する指向や、生まれたときの性別と性自認の関係などにおいて、少数派にあたる人たちのこと。

(*)ジェンダー…生物としての性差と基本的に区別される、社会的・文化的な性差のこと。

団体の立ち上げにあたり現地との調整を続ける中で、森さんはたくさんの気づきを得たそうです。特に強く感じたのは、その地の政治や法律が社会の礎になっている以上、現場に赴き当事者と直接対話することでしか、価値観の違いを超えられないということだったといいます。

大学生活はとても充実していて、入学前から興味のあった国際法を学ぶサークルに参加したり、体験型プログラムを使ってイギリスへ短期留学したり、学生団体の企画でカンボジアを訪れたりと、大忙しの毎日を過ごされているそうです。

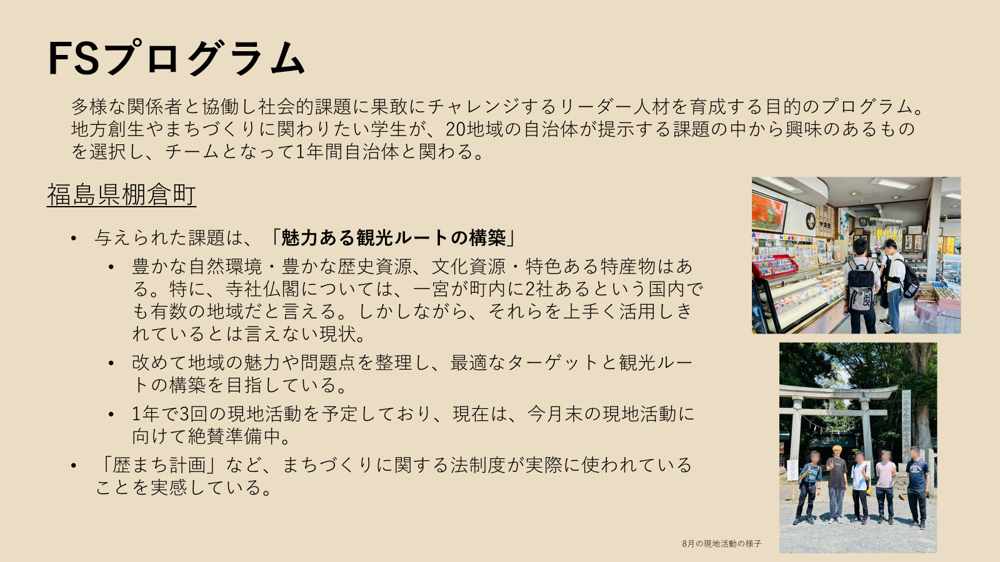

最後は、親の影響で、地方の芸術祭に幼少期から足を運んでいた多賀谷さんです。次第に、アートの土台となる「まち」に興味を持つようになり、各地の特性や魅力を引き出すまちづくりには、都市工学という学問が関わっていることを知ったそうです。

まちづくりに携わるには、法学や社会学など幅広い教養が必要だと感じ、前期課程では、工学部の推薦生が利用できる早期履修制度をあえて使わなかったといいます。工学部に進んでからは、学科で学んだことを活用する観点で、さまざまなプログラムに参加しているそうです。

ほかにも、海外体験活動プログラムを利用して、まちづくり先進国のスウェーデンやイギリスを視察したり、同じ学科の仲間と青春18きっぷで移動しながら国内各地を回る自主ゼミを立ちあげたりして、座学と現地での体験を行き来しながら学びを深めているそうです。

休憩を挟んだ後は、推薦生との交流の時間です。推薦生2名と中高生数名ごとの小さなグループに分かれ、東大での生活や学び、高校での過ごし方など、意見交換しました。ここではグループ交流での対話の一部をご紹介します。

高校生A「僕は高1で、ボランティアに参加してみたいと思いつつ、一歩を踏み出せません。先輩方は同じ頃、何に力を入れていましたか?」

高校生B「先ほどの推薦生のお話にもありましたが、東大って、そんなに国際体験の機会が充実しているんですか?」

高校生C「高校の頃、予備校や塾には通っていましたか?」

本編終了後には、「情報・数学」や「法律・政治」など11のテーマに分かれ、推薦生に質問したり相談したりできる時間も設けました。交流する中で、公私にわたりアクティブに過ごす推薦生の話を聞いて、大学生活に思いを馳せたり、進路を真剣に考えて積極的に質問する同年代の姿に、刺激を受けたりする中高生も多く見られました。この機会が自分らしい進路選択のきっかけになるとうれしいです。