土井香苗さんが新入生に語った、国際人権NGO代表となる転機―東京大学入学式2025 (2)

![]() 入学式のことば

2025.04.25

入学式のことば

2025.04.25

2025.04.25

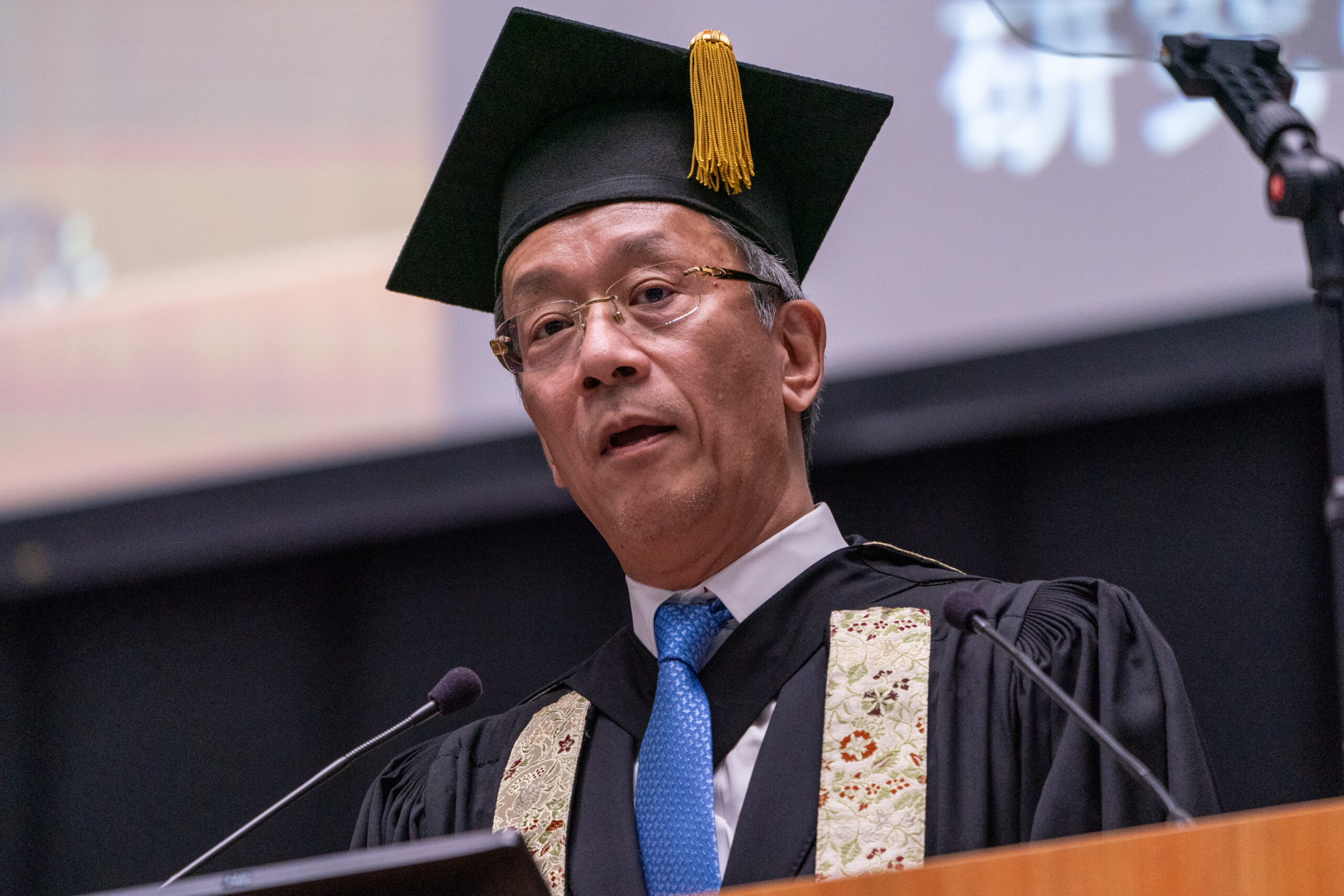

4月11日、令和7年度東京大学入学式が挙行されました。例年、様々なメディアでも取り上げられる東大の入学式ですが、中でも総長式辞は各所から注目を浴びています。総長式辞を通じて、今後東大で学ぶこととなる新入生たちは決意を新たに、学びをスタートさせていくのです。今年の新入生たちはどのようなメッセージを投げ掛けられたのでしょうか。本記事では高校生の皆さんを対象に、今年度の総長式辞をダイジェストでお伝えします。

「新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます」

新入生へのお祝いの言葉を投げかけた藤井総長は、新入生に問い掛けます。

「さて、日本の社会には、読み書きができない人はほとんどいないだろうと思っている方が多いのではないでしょうか」

世界的に見ても教育水準の高い日本。しかし、日常生活や経済活動に最低限必要な読み書きの能力に不自由を抱えている人々は、意外にも数多く存在します。「リテラシー」という言葉は、元々この文字の読み書き能力を意味しましたが、今ではそれに限らず、「ある特定の主題分野で知識を活用する力」として様々な場面で用いられます。では、私たちはこれからどのようなリテラシーを身につけていけばいいのでしょうか。

私たちが身につけるべきリテラシーの1つに、「マイノリティ・リテラシー」があります。藤井総長は、「グローバル化と多様性の時代においては、誰もがマイノリティになりうる」と言います。自身がスイスで「マイノリティ」として暮らした経験を例に挙げ、多文化・多言語の環境下において、貴重な経験を積むことができたと語りました。多文化・多言語の環境は、日本社会においても例外ではありません。例として藤井総長は、『オリーブかあさんのフィリピン民話』という絵本を取り上げました。この絵本では、来日して母となったフィリピン国籍の女性が、日本国籍の我が子に向けて、フィリピンの民話を語ります。1980年後半、農村の「嫁不足」解消に向けた取り組みにより、「外国人花嫁」として来日したこの女性は、その後、夫や子どもと別れ、会うことができない子どもに向けてこの絵本を執筆しました。この絵本は、彼女が嫁ぎ先の村で懸命に生活しながら学んだ山形弁で書かれており、そこには標準語のルビが振られています。藤井総長は、「まさに、この一冊のなかに、グローバルな要素とローカルな要素がからみあっています」と指摘しました。

「この絵本はまた、日本で暮らす外国人が抱える困難の一つに、日本語習得の問題があることを示唆しています」

こう語る藤井総長は、日本語習得に困難を感じる人の多くにとって、漢字に複数の音訓があることがハードルとなっているとした上で、このような困難は外国人に限らず、冒頭で語ったように、読み書きに不自由のある日本人にも共通すると述べます。そして、この問題がグローバル化の障壁にもなっていると指摘しました。このような問題に向き合う上で注目すべきは、「ルビ」の文化です。昔の本や新聞には丁寧にルビが振られていた一方、近年は子ども向けの限られた本にしかルビは振られていません。2023年に設立された一般財団法人ルビ財団は、「社会にふりがな(ルビ)を適切に増やすことであらゆる人が学びやすく、多文化が共生する社会づくりを目指す」としており、リテラシーの獲得には、社会規範や通念に対する再検討が重要であることが分かります。以上のように、リテラシーとは、語学能力や異文化理解、国際標準への対応だけのことを意味するわけではありません。藤井総長は、「自分の出身国や地域に根差したローカルな視点と、マイノリティの経験や文化を承認し受けとめる姿勢を身につけていただきたい」と新入生たちに呼び掛けました。

「現代社会に必要なリテラシー」とは何かを考えるうえで、AIとの向き合い方も大変重要な課題です。2022年に「ChatGPT」が発表されると、瞬く間に全世界へと広まり、様々な場面でこの生成AIが活用されるようになっていきました。一方で、AIが生成する応答は、誤った情報やバイアスを含んでいる可能性があるとともに、倫理的な課題も数多く孕んでおり、我々は生成された応答を適切に検討していく力を身につけなければなりません。藤井総長は、AIとともに生活する時代を迎えようとする中、「創造的な地球市民としての批判的思考と、他者に対するより深い理解や配慮に基づく、新たなリテラシー」を育むことが求められると指摘しました。そしてこれは、あらゆる学問分野の学びに欠かせず、さらには各分野の新領域開拓にもつながるものであると語りました。

これまで紹介してきた、「マイノリティ」や「AI」に関するリテラシーは、獲得すべきリテラシーの例を示したに過ぎません。藤井総長は最後に新入生に向けて、これからもたらされる新しい知識や視点、さらには人々とのつながりを通じて、「困難に立ち向かう力」や「誰かを支える心」を育んでほしいと伝え、改めてお祝いの言葉で、総長式辞を締めくくりました。