「今年いちばん笑顔になったこと」―ちょっとひといき ちょっとひととき(15)

![]() 東大生コラム

2025.12.23

東大生コラム

2025.12.23

2024.12.10

テーマを絞って発信する東大生のコラム企画

第12回目のテーマは「大好きだから、キミに届けたい【映画編】」。幅広い趣味をもつ東大生がおすすめの映画を紹介します。作品はもちろんのこと、東大生への関心を高めるきっかけになればうれしいです!受験勉強の合間にちょっとひといきつきませんか?

生まれてからというもの一度も陸地を踏まずに、死んでいく一一。そんなの、ちょっと想像できない。でもこの作品は、奇想に頼らず、そんなピアニストをたしかに描き出してみせる。

船上で生まれ育ち、音楽に出会い、船内で演奏をして暮らすピアニスト。一度は下船しようと決意するものの、結局できない。限られた世界で生きているかのような彼が、揺れる船内でピアノごと移動しながらワルツを弾く姿に、ただ88の鍵盤があるだけのピアノから無限の音楽を紡ぎ出すのは奏者だと語る姿に、心を動かされる。そうか、同じものや環境を与えられていても、最後にたどり着く場所を決めるのは自分自身なのだな、と。

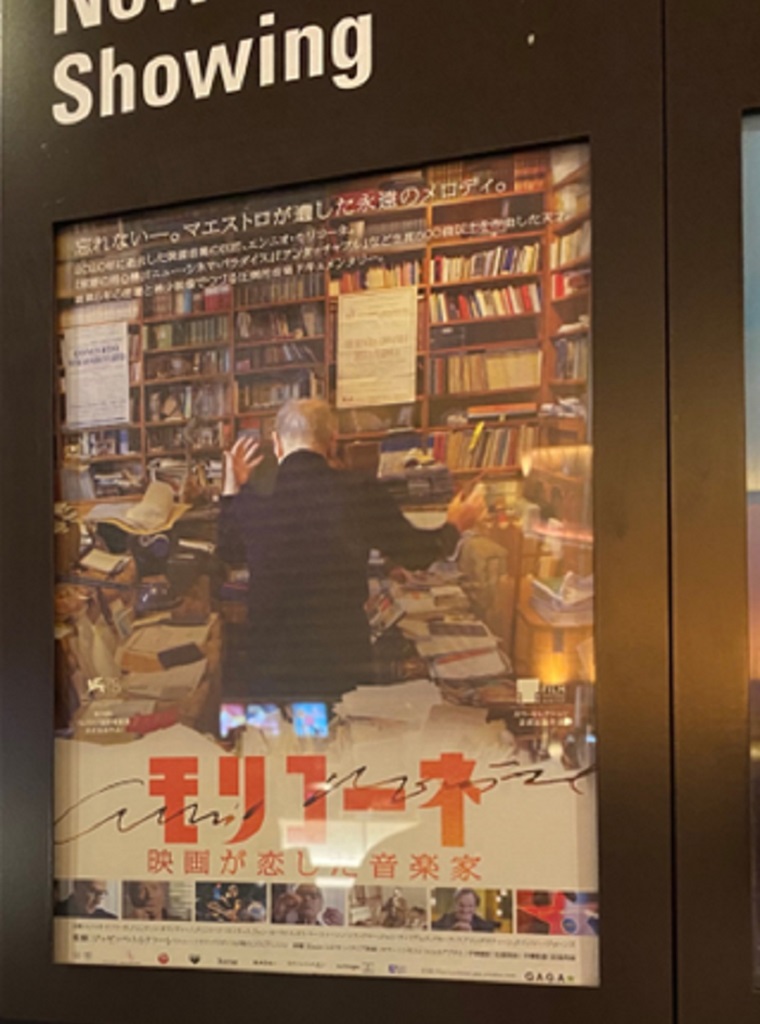

決して、めくるめく出会いやドラマティックな事件に彩られているわけではない。だからこそ、わずかな言葉や風景や音に目を凝らしながら、耳をそばだてながら、観ることになる。エンニオ・モリコーネの音楽は、単なる静寂よりもさらに静謐な空気を演出する。

自分の常識や価値観が覆るかもしれない。でも、その代わり、感性と可能性に賭けたくなる。そんな美しい作品だ。

この映画は、社会に排除されながらも懸命に生きる路上生活者(広東語: 露宿者)を描いた作品です。香港で起きた実際の出来事に基づいています。

2020年の冬、九龍半島の通州街公園付近で、路上生活者の「家」が「ゴミ」として、事前予告なく撤去されるという事件がありました。身分証や家族写真を含めて、政府職員が彼らの持ち物全てを廃棄したのです。自分たちの尊厳が蹂躙された彼らは「新居」を立てつつ、助けを借りて政府を相手に裁判を起こします。彼らの複雑な過去が時折り影を落とします。これは香港の隅に刻まれた、過去と現在との交錯を描いた作品です。

映画は、香港が発展を続ける一方、社会の隅へと追いやられた弱い立場の香港人に焦点を当てています。再開発で変わる街並みを見て、「ここは貧乏人の住むところだ!」と老人はひとり力強く叫びます。この老人はベトナムから難民として香港に渡ってきました。この経歴は物語の進行に従って次第に重みを増してきます。

煌めく世界の裏で、狭く懸命に生きる無数の人生が蓄積した場所が香港です。この映画を見て、魅力あふれる小さな都市の一面に触れて欲しいです。

本作を知ったのは、原作漫画が公開されたときだった。当時の私は人と関わることが苦手で大学を休学していた。

この作品の主人公の藤野は自分の絵に自信を持っている小学4年生だ。あるとき、不登校の京本の絵が自分よりも上手いことにショックを受け、絵の練習に励む。それでも京本には追い付けず、筆を折る。ところが一一。

あらすじを書くと、2人の成長物語に見えてくる。しかし、本作では分かりやすい成長も見られなければ、お決まりの奇跡も起こらない。最初から最後まで、藤野は気が強く傲慢で、京本は人と話すことが苦手である。それでも2人は共に時間を過ごす。等身大の関わり合いから、他者と共に生きることについて考えさせられる。「藤野ちゃん、部屋から出してくれてありがとう」。京本の言葉が印象的だった。

時は流れ、復学してから映画化の知らせを耳にした。漫画に忠実に映画化されたそれを見て、改めて、本作が分かりやすい成長物語ではないことを実感した。「外に出よう」と伝えているわけではないのだ。それがどういうことなのか、ぜひ確かめてほしい。

私のお気に入りの映画は『The Greatest Show Man』です。この映画は、私の中高の学生生活に深い関わりがあります。出会いは、中学の英語の授業でした。教材として使われたのですが、ミュージカル調の映画を観るのが初めてだったので歌や踊りの迫力に圧倒されて、授業で観きれなかった分を自分でレンタルして家で夢中で見た記憶があります。さらに、高校3年生のときの文化祭でこの映画の楽曲の一つを使用したという思い出もあります。私の高校の文化祭ではミュージカル劇をするのですが、脚本作りから全員参加のダンスまでやるため準備に非常に時間がかかり、みんなで夏休みを捧げて完成させます。その中で使った音楽はこの濃密な時間と結びついていて、受験期の落ち込んだときに聴いて「まだやれる」というふうに自分を奮い立たせたりと、以降、私の支えになっています。みなさんも「受験勉強の息抜きに映画を観る」のは憚られるなら、思い出の映画の音楽を聴いてみてはいかがでしょうか。

私がおすすめする映画は、細田守監督の『竜とそばかすの姫』です! 高校生の時に友人に誘われて観に行きました。地元ではなかなか映画を観に行くことがなかったので、すごく楽しかったのを覚えています。 もちろん、「絆」をテーマにしたそのストーリーも感動的ですが、私は劇中歌が特に好きです! その年の紅白歌合戦でも歌われた『U』という楽曲をご存知でしょうか? 主人公のすず=ベルが、映画内の仮想世界<U>における話題の歌姫として歌う、十八番の曲です。 アップテンポなので私にはうまく歌えませんが(笑)、曲のかっこいい雰囲気やテンポやリズムがとても好きで、何度も聴いています! 映画はやはり音楽も重要です!音楽ひとつで映画の魅力は各段に上がります(ジブリ映画やディズニー映画などよい例ですよね!)。ミュージカル映画も好きでよく観るのですが、最近人気の映画は、多くの場合、その音楽も話題になっている印象を受けます。普段あまり映画を見る機会はありませんが、音楽もストーリーも魅力的な映画に、もっと出会えたらいいなと思っています。

「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」一一。第二次世界大戦後、経済復興の担い手を求める西ドイツに多くのトルコ系労働者が渡りました。異国ドイツでの苦難と揺れ動くアイデンティティ。ある移民家族の「里帰り」を通じてそんな悲喜交々をコメデイータッチで描いたのが本作です。タイトルの「おじいちゃん」こと主人公ヒュセインは、1960 年代にトルコからドイツに渡って懸命に働き、今では子や孫に囲まれて暮らしていました。しかし、ひょんなことから一念発起しトルコへの「里帰り」を断行しますが…。

三世代家族のそれぞれの思いと50年の歳月が複雑に絡み合い、笑いと涙を誘われること間違いなしです。文化・価値観の相違。言語の壁。国籍の法的な扱い。そして、家族内での世代間格差。ホスト社会での移民の置かれた立場は、日本も世界も変わりません。本作を見ることで、さまざまな違いを持つ外国にルーツを持つ人々へのヘイトスピーチや入管行政などの問題が山積する日本の現状を見直すヒントを得られるかもしれません。