令和6年度 東京大学総長賞受賞者の声(学業編)

![]() 学生表彰

2025.04.04

学生表彰

2025.04.04

2021.04.19

東大総長賞とは?

「本学の学生として、学業、課外活動、社会活動等において特に顕著な業績を挙げ、他の学生の範となり、本学の名誉を高めた者」(個人又は団体)に対して、東大の総長が直々に表彰を行う賞です。賞の授与は平成14年から始まり、年に1回、受賞者の表彰と活動(研究や課外活動、社会活動など)の内容に関するプレゼンテーションが行われています。令和2年度は13の学生・学生団体に対して総長賞が授与されました。

「キミの東大」では、受賞者の方々に活動/研究内容を教えてもらうとともに、高校生のみなさんへのメッセージもいただきました!

ぜひ、東京大学の学生の活動の幅の広さと学びの深さを体感してください。今回は、学業編をお届けいたします。

TABLE OF CONTENTS

【坂田 莉奈さん】 新たなゲノム編集技術「Target-ACEmax」を開発

【板尾 健司さん】 社会構造を数理モデルで解き明かす

【野口 亮さん】 トポロジカル絶縁体に関する新たな知見でスピントロニクスに貢献

【安藤 めぐみさん】自閉症行動の改善に「運動」でアプローチ

【溝渕 智咲さん】 象に着目しムガル朝のインド支配を読みとく

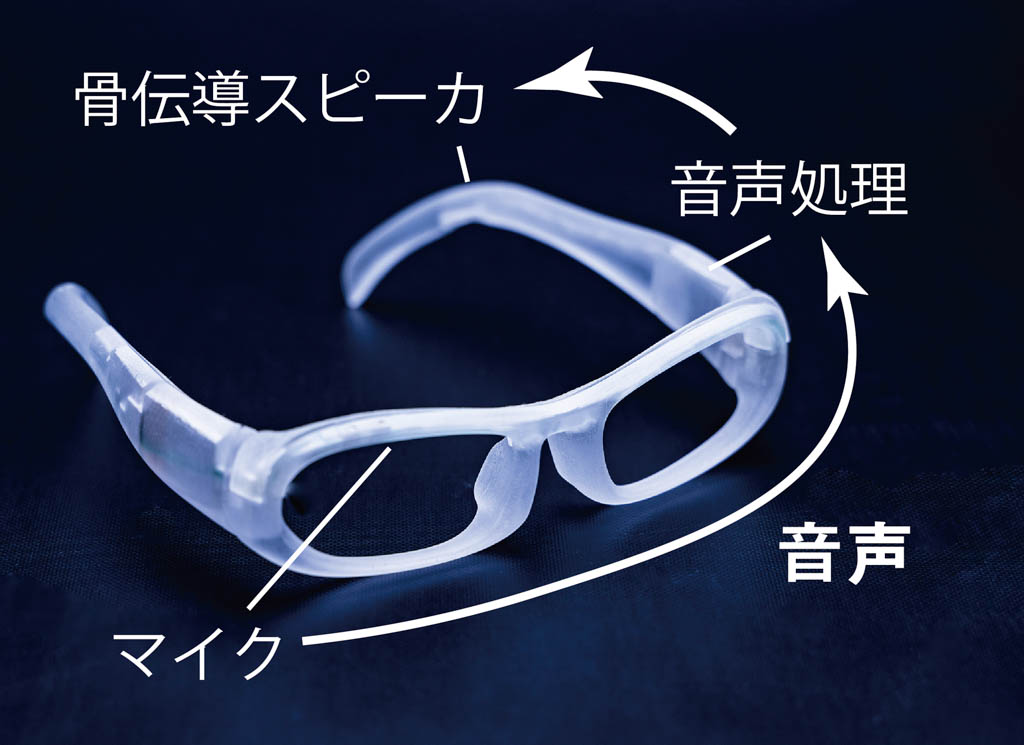

【高木 健さん】 片耳難聴者の課題解決を目指す眼鏡型デバイスの研究開発

【小野寺 桃子さん】絶縁性二次元材料 六方晶窒化ホウ素(h-BN)における新発見

今年、ノーベル化学賞を受賞したCRISPR-Cas9ゲノム編集技術は様々な生物においてゲノムDNA配列の編集を可能にする技術として急速に発展しています。その中でも特異的、そしてより安全に狙ったDNA配列中の塩基を置き換えられる「塩基編集技術」(詳細を知りたい人は検索してみてください)は医療応用などで重要視されていますが、これまでに開発されていたものはC→TまたはA→Gのいずれか一種類の編集に限られていました。そこで坂田さんは、狙ったDNA配列領域のC→Tおよび A→Gの異種塩基置換を同時に達成できる新規ゲノム編集技術「Target-ACEmax」を開発しました。その成果は国際科学論文雑誌に共同筆頭著者として掲載された他、ハーバード大での招待講演など、国内外の数多くの学会でも広く評価されました。

社会の中では大勢の人々が複雑な関係を持っており、その歴史の中で文化や社会構造などが生まれています。この問題を扱うには、だんだんと変異が蓄積されていく中で特徴的な構造が形成される過程を分析する必要があります。実はこれは生物の進化とよく似た過程で、どちらに対してもコンピュータ・シミュレーションによって、その振る舞いを調べることができます。私は人類学や歴史学などで扱われてきた問題について、個人のレベルでの振る舞いを数理的にモデル化し、進化計算の中で自発的に多様な社会のレベルでの構造が生まれることを明らかにしました。これにより、いわゆる「文系的」な方法では説明されてこなかった、個人レベルの性質と社会レベルの構造の問題を「理系的」な方法によって解決したのです。

次世代の省エネ技術として、電子の持つ「スピン」の流れ、すなわちスピン流を利用するスピントロニクス技術が注目されています。特に結晶の表面にスピン流が現れるトポロジカル絶縁体は、スピン偏極した電子を作り出すことのできる非常に有望な舞台です。野口さんは、結晶の微小な表面の電子状態を、レーザー光や放射光という光を使って精密に調べることで、従来の物質とは異なる、高指向性のスピン流が実現する新しいトポロジカル絶縁体相を実証しました。さらに、積層構造の異なる結晶を調べることで、微妙な積層の違いによってトポロジーやスピン流の特徴が様々に変化することを見出しました。一連の成果は、固体物理分野において非常にインパクトがあるもので、Nature誌・Nature Materials誌への論文掲載もあり、高く評価されました。

自閉スペクトラム症(ASD)は、コミュニケーション障害やこだわり行動などを主な症状とする神経発達障害であり、患者とその家族の生活の質を著しく損ねることが問題となっています。そのため、根本的治療法の確立が切望されていますが、薬物投与や外科的手術は脳の発達に影響するという懸念がありました。安藤さんは、ASDモデルマウスを用いて、自発的な運動がASD症状を改善することを発見しました。さらに、そのメカニズムとして、脳内免疫細胞であるマイクログリアが、過剰に形成されたシナプスを貪食することで、ASD脳の変性神経回路を修復する可能性を示しました。運動という非侵襲的なアプローチがASD治療に有効であることを科学的に証明したこの成果は、国際科学雑誌に掲載されただけでなく、患者団体や報道機関からの大きな反響を得るなど、高い評価を得ました。

インドでは象は古くから野生動物として、また使役動物として、人と様々な関りを持ってきました。馬や牛といった家畜と違い、象は人為的に繁殖することが滅多にありません。そこで、人々は野生の象を捕まえて使役していました。つまり、象は人間社会と自然にまたがる存在なのです。このため、象は人と動物の歴史を考える上で重要な動物といえます。

溝渕さんの卒業論文では、象について、ムガル朝最盛期に記録された宮廷史書や、16世紀から18世紀にインドを訪れたヨーロッパ人旅行記の記述を検討しました。これらの記述から、象の王朝の中での役割や象の利用の実態にせまりました。さらに、象部隊の配置や象の献上数について地理情報システムを用いて分析しました。

こうして、インドを象徴する動物であった象を、中央アジアからインドへ侵入した勢力が建国したムガル朝を舞台に考察することで、異なる文化を持つ支配者がどのように現地の文化を取り込むのかを示しました。そのうえ、インドのそれぞれの地域の特性や、支配者による象という動物への見方の一端を浮き彫りにし、現代的な課題でもある人間と環境の関係について、歴史的な事例を示す点で、高く評価されました。

高木さんは自身の課題でもある、片耳難聴者の課題を解決するメガネ型情報機器の研究に取り組んできました。このメガネ型情報機器に用いる骨伝導といった聴覚メディアとしての研究に取り組む一方、メガネ型情報機器が抱える本質的な問題、すなわちツルを折り曲げるような変形に耐える実装が困難であるという課題に修士課程で取り組みました。これに対して電力伝送と高速通信に特化した2つの無線技術を、相互干渉を防ぎつつ組み合わせ、それらをメガネのヒンジ部分に埋め込むことで解決しました。この取り組みは、難聴者の支援という社会的文脈の中でNHKなどのテレビ局から取材されました。さらに、技術的には国際会議で高く評価され、拡張現実感(AR)メガネの基盤技術にもなり得ると考えられています。

二次元材料研究は近年世界中で注目されている分野です。単原子レベルの極薄材料である二次元材料には様々な物性をもつものが存在しますが、特に六方晶窒化ホウ素(h-BN)は唯一の絶縁性二次元材料としてこの分野の研究に必要不可欠です。中でも高温高圧合成法によって合成されたh-BN結晶は世界中の研究機関で好まれて用いられていましたが、小野寺さんはこの結晶中に実は不純物の多い領域(ドメイン)が存在することを発見し、その影響を明らかにしました。この成果は世界中の研究者にとって有用な情報を与えるものです。そのほかにも、炭素の単原子層であるグラフェンにおける光応答の実験に複数取り組み、グラフェンの光デバイス応用の基礎を固めるとともにグラフェンのバンド構造解明につながる実験成果を得ました。さらには、物性が不明であった新奇層状物質ReN2における電気伝導特性評価を行い、ReN2が二次元超伝導体であることを世界で初めて明らかにしました。小野寺さんはこれらの成果について数多くの論文を発表し、多数の学会賞を受賞しています。

課外活動・社会活動編はこちら