令和6年度 東京大学総長賞受賞者の声(課外活動・社会活動編)

![]() 学生表彰

2025.04.04

学生表彰

2025.04.04

2025.04.04

東京大学総長賞とは?

「本学の学生として、学業、課外活動、社会活動等において特に顕著な業績を挙げ、他の学生の範となり、本学の名誉を高めた者」(個人又は団体)に対して、東大の総長が直々に表彰を行う賞です。賞の授与は平成14年から始まり、年に1回、受賞者の表彰と活動(研究や課外活動、社会活動など)の内容に関するプレゼンテーションが行われています。令和6年度は10の学生・学生団体に対して総長賞が授与されました。

「キミの東大」では、受賞者の方々に活動/研究内容を紹介してもらうとともに、高校生のみなさんへのメッセージもいただきました!

ぜひ、東大生の幅広い活動の様子や学びの深さを体感してください。今回は、学業編をお届けいたします。

TABLE OF CONTENTS

【吉本 愛梨さん】 心拍数が意識的に制御できることを実験で明らかに

【浅野 皓生さん】 法律の「外」の感情をミステリ小説で表現

【大野 歩実さん】 サイバーセキュリティ分野で女性活躍の推進および技術的貢献

【主藤 裕太郎さん】 「生命の設計図」をより安全に編集する技術の原理を明らかに

【小玉 智恵さん】 生命の進化に関わる「異種生物の取り込み」をヒト培養細胞で再現

【常 瀟琳さん】 1800年代の日本が西洋との共存をどう模索したのか描き出す

【榊原 雅也さん】 結晶化や融解の仕組みを原子レベルで解明

私たちの体には、自分の意思で動かせる部位と、そうでない部位があります。手足を自在に動かすことはできても、心臓や胃腸を好きなタイミングで動かすことはできません。しかし特殊な訓練を積めば、その垣根を跳び越えることができます。私は実験動物ラットにこの訓練をさせる実験パラダイムを構築し、ラットが心拍数を意識的に制御できるようになることを示しました。5日間の訓練で約50%の心拍減少を達成することが分かりました。この状態は2週間以上継続し、その間ラットの不安行動は低減し、また赤血球数は血液循環の低下を補うように増加しました。さらにこの実験パラダイムを用いることで、脳から心臓に司令が送られるしくみを明らかにしました。本発見がヒトでも応用可能であった場合、心拍数の自己調節能力を向上させることで、不安の軽減、メンタルヘルスの向上、アスリートのパフォーマンス向上が期待されます。

大学入学後に法律家を志すようになった私は、進学先の法学部で、憲法や刑法をはじめとする様々な法律を学んできました。学習の過程で、たとえ法学的に正しい結論であっても、立場によっては受け入れがたかったり、憤懣の対象になったりするのではないかと考えるようになり、このような法律の「外」にある人間の感情を何とかして表現したいという思いから、いつしか小説を執筆するようになりました。2022年10月に、「殺人犯」という短編ミステリで東大生ミステリコンテスト大賞を受賞。同作は「テミスの逡巡」と改題の上で、2023年1月刊行のミステリ・アンソロジー『東大に名探偵はいない』に収録されました。2024年4月には、長編ミステリ「責」で第44回横溝正史ミステリ&ホラー大賞優秀賞受賞。『責任』と改題の上、同年9月に刊行されました。いずれの作品も、法律では必ずしも汲みつくすことのできない難題を、何とか小説という形で表現しようと格闘した結果、産まれたものです。本年度の総長賞受賞に当たっては、法学部での学びと、それに触発されての創作活動を、「学業成績優秀・学修成果の社会発信」という形で評価していただきました。

女性を対象とした国際的なサイバーセキュリティ大会「Kunoichi Cyber Game」に日本チームのキャプテンとして出場しました。さらに、アメリカで行われた世界最大級の女性およびノンバイナリー技術者の祭典「Grace Hopper Celebration」に大学を代表して参加し、世界中の技術者と交流しました。そして、女性団体での勉強会の開催や研究科での発表を通じ、近い世代の女性の同分野への積極的な参加を促す活動もしました。

また、サイバーセキュリティ分野ではセキュリティ技術だけでなく、それらを実現するためのコンピューティング技術も重要です。卒業研究では、CPUやGPUに代わる新たな計算デバイスを活用した暗号計算の高速化に取り組みました。具体的にはAI Engineという空間展開型アーキテクチャを利用し、楕円曲線上の点の足し算の効率化を実現しました。高速化に加え、次世代デバイスの活用可能性を広げるという観点でも貢献し、国際会議に採択されました。

ゲノム編集は「生命の設計図」であるゲノムDNAを人為的に書き換える技術であり、医療や農業分野への応用が進められています。2020年にノーベル化学賞を受賞したゲノム編集技術CRISPR-Cas9は、Cas9という二本鎖DNAを切断するタンパク質をガイドRNAで誘導し、狙った位置で二本鎖のゲノムDNAを切断することを介してゲノムDNAを書き換えます。ゲノムDNAの二本鎖切断には様々な危険性があることがこれまでのゲノム編集技術の大きな課題とされてきました。プライム編集は二本鎖切断を介さずに「ワープロ」のように自由自在にゲノムDNAを書き換える技術です。プライム編集では、Cas9とガイドRNAに代わり、Cas9に逆転写酵素(RNAを鋳型にDNAを合成するタンパク質)を繋げたPrime editorと、ガイドRNAに編集内容の鋳型を追加したpegRNAを用います。Prime editorがpegRNAに誘導され、ゲノムDNA上の狙った位置でpegRNA中の鋳型を逆転写することによって、二本鎖切断を介さずにゲノムDNAに直接的に編集内容を書きこみます。私は、クライオ電子顕微鏡という顕微鏡を用いて、このpegRNA依存性逆転写過程におけるPrime editorのスナップショットを捉えることで、人工的に設計されたPrime editorがどのようにpegRNA依存性逆転写を実現しているかを明らかにしました。本研究の成果は、プライム編集の原理の理解を深め、今後のプライム編集技術のさらなる発展に大きく貢献すると期待されます。

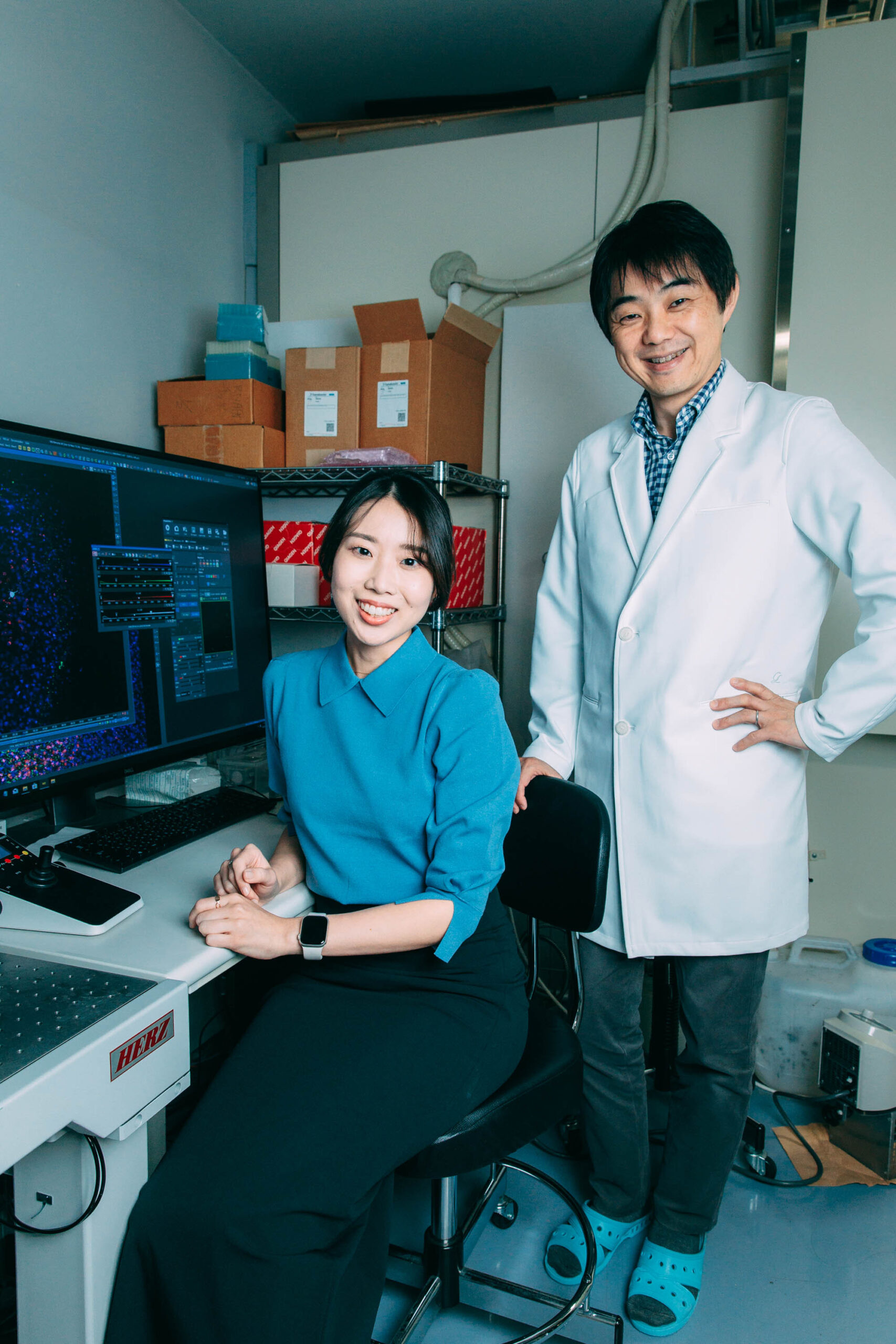

細胞内共生とは、異種生物が細胞内に取り込まれ、共生・維持される現象のことです。身近な例として、真核細胞に存在するミトコンドリアや葉緑体などの細胞内小器官が挙げられます。ミトコンドリアは細胞のエネルギー生産を担っており、葉緑体は光エネルギーを酸素や養分に変換することができます。そのため、細胞内共生が起こらなかった場合、私たちの姿形や地球環境は、現在とは大きく異なっていたかもしれません。このように、細胞内共生は生命の進化において極めて重要な現象と考えられていますが、そのメカニズムは未だ解明されていません。

そこで本研究では、ヒト培養細胞と微細藻類を用いて細胞内共生のプロセスを実験室内で再現することを試みました。その結果、細胞内共生の第一段階である「異種生物の取り込み」において、共培養を行う培地の栄養を調整することで、ヒト培養細胞の貪食能を強化し、微細藻類を効率よく取り込ませる手法の開発に成功しました。

今後は、研究を継続することで、細胞内共生のメカニズムを解明していきたいと考えています。

私の研究は、「道理」と「風俗」をキーワードにして、西洋との遭遇により激しく揺らいだ19世紀の日本思想史を描いたものです。

当時の人々にとって、西洋のような異質な他者は「夷狄」であり、その文物を何の抵抗もなく受け入れることは不可能でした。そこで、当時の人々が利用した重要な概念の一つが、儒教において、普遍的に通用するものとされた「道理」という概念でした。どんな人々にも同じ人間としての共通性があり、世界秩序を共に形成することができるという信念の基礎となったのです。これに対して「風俗」は、ある地域や国の人々に固有の特徴や性格を指すもので、異なる地域や時代の他者との差異が強く意識されるようになったことで、盛んに用いられるようになりました。

19世紀の日本の思想家たちは、自分たちの信じていた「道理」が、ときに転覆されるような衝撃を受けながらも、異なる「風俗」を有する他者を直視し、多様な人々が共存するための土台となる新たな「道理」を模索し続けました。これは、自分たちを取り巻く既存の「風俗」の束縛から自由になろうとする希求でもあり、そのために行われた在来、外来の思想資源の徹底的な検討は、その後の国家形成の思想的基盤ともなったのです。

食塩が結晶化する、あるいは氷が溶けるなどの現象は相転移とよばれ、ものづくりや材料の機能発現で重要な役割を担っています。しかし、相転移の原子レベルのメカニズムには不明な点が多く、現在までにその精密な制御は実現していません。私は、ナノサイズ化した無機固体を試料とし、原子分解能(原子1つ1つが見える)透過電子顕微鏡での観察に取り組むことで、加熱や圧力変化などを必要としない温和な条件での相転移観察を実現しました。観察の結果、相転移前後の平衡状態に基づいて想定されてきた従来の機構とは一線を画す原子レベルでダイナミックな相転移の機構が明らかになりました。一連の研究は、我々の相転移への理解を深め、将来的にはその制御実現に資する成果として、Science誌に論文が掲載されるなど世界的にもその価値が認められました。

課外活動・社会活動編はこちら